Die Dreiecksbeziehung für Erfolg: Wenn CEO, Kommunikationsteam und Agentur zusammenspielen

«Die Kommunikation eines CEOs ist kein Solo-Act.» – dieses Fazit zieht CRK-Urgestein Stefan Batzli aus seiner jahrelangen Erfahrung in der strategischen Positionierung von Führungspersonen. Im Blogartikel erklärt er, warum die Dreiecksbeziehung zwischen CEO, Kommunikationsteam und Agentur entscheidend ist, wenn es darum geht, Unternehmen sichtbar und glaubwürdig zu machen.

Mehr

Abstimmungssieg mit CRK-Beteiligung: Kanton Zürich sagt Nein zum «Wohnungs-Bschiss»

Die Kampagne der Allianz gegen den Wohnungs-Bschiss, bei deren Umsetzung CRK mitgewirkt hat, war erfolgreich: Knapp 60 Prozent der Stimmen lehnten die Initiative «Mehr bezahlbare Wohnungen im Kanton Zürich» ab.

Mehr

Einzigartiges Angebot für Desinformations- und Narrativmanagement lanciert

CRK baut ihre Expertise im Bereich Desinformations- und Narrativmanagement weiter aus. Gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner evAI – Gründer des Swiss Disinformation Research Center (SDRC) – und neu in Kooperation mit Cyabra, einem der international führenden Unternehmen für Desinformationsanalysen, bietet CRK ab sofort ein in der Schweiz bislang einzigartiges Analyseangebot an.

Mehr

CRK für die Hochschule für Life Sciences FHNW: «Dein Antrieb. Deine Wirkung.»

Die Hochschule für Life Sciences der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW startete mit dem Claim «Dein Antrieb. Deine Wirkung.» diesen Herbst ihre neue crossmediale Werbekampagne. Mit persönlichen Geschichten von Studierenden bewirbt sie ihren Bachelorstudiengang im Schnittpunkt von Natur, Technik, Medizin und Umwelt. Die Agentur CRK durfte die Kampagne als Kreativpartnerin konzipieren und umsetzen.

Mehr

CRK gewinnt Mandat für die Kommunikation von EnergieSchweiz für Gemeinden

Das Bundesamt für Energie (BFE) hat die Kommunikationsagentur CRK mit der Umsetzung der Kommunikation des Programms «EnergieSchweiz für Gemeinden» beauftragt. Der Zuschlag erfolgte im Rahmen eines zweistufigen, selektiven WTO-Vergabeverfahrens. Mit dem Programm unterstützt EnergieSchweiz Gemeindeverwaltungen bei der Erreichung von Energie- und Klimazielen.

Mehr

«Wie das Theater Winterthur. Nur neu.»

Nach einer umfassenden Sanierung meldet sich das Theater Winterthur mit einem starken Auftritt zurück: Am vergangenen Wochenende feierte das grösste und bedeutendste Gastspieltheater der Schweiz die Wiedereröffnung. Gemeinsam mit der Agentur CRK als Kreativpartnerin wurde die Kampagne dafür konzipiert und umgesetzt.

Mehr

CRK für Swiss Banking: Der Schweizer Bankenplatz als lebendiger Fluss

Mit der neuen Kampagne «The River» setzt Swiss Banking, der Dachverband der Banken in der Schweiz, ein starkes Zeichen für den Bankenplatz Schweiz. Emotional erzählt und visuell eindrucksvoll inszeniert, zeigt die Kampagne, wie Schweizer Banken Menschen und Unternehmen begleiten – zuverlässig, innovativ und nah am Leben. Konzipiert, erzählt und umgesetzt wird die Kampagne von CRK.

Mehr

«Power on für die Schweiz»

Die weiterentwickelte Imagekampagne von EIT.swiss unter dem neuen Slogan «Power on für die Schweiz» zeigt mit alltäglichen Situationen auf, wofür wir über-all Power benötigen und dass ohne die Elektroprofis in der Schweiz gar nichts geht. CRK hat die Kampagne konzipiert und umgesetzt.

Mehr

CRK wird Marketingagentur von EnergieSchweiz für die energetische Modernisierung von Wohngebäuden

Im Rahmen eines zweistufigen Vergabeverfahrens hat CR Kommunikation den Zuschlag für die mehrjährigen Marketingmassnahmen rund um die energetische Modernisierung von Wohngebäuden erhalten. Die Aktivitäten richten sich an private Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohngebäuden und bündeln künftig mehrere bestehende Programme von EnergieSchweiz unter einem kommunikativen Dach.

Mehr

CRKfocus 2025: Leidenschaft, Durchhaltevermögen, Erfolg – Inspiration aus dem Sport

Bei der dritten Ausgabe unserer jährlich stattfindenden Eventreihe CRKfocus wurde schnell klar: Wer dabei war, nahm nicht nur Zahlen, Fakten oder sportliche Meilensteine mit nach Hause, sondern vor allem ehrliche Einblicke in zwei aussergewöhnliche Lebens- und Sportgeschichten – inspirierend, mutig und motivierend.

Mehr

CRK erhält von EcoVadis die Silbermedaille

CRK wurde im aktuellen EcoVadis Sustainability Rating mit der Silbermedaille ausgezeichnet und zählt damit zu den besten 15 % aller bewerteten Unternehmen.

Mehr

CRK inszeniert Pflegeberufe: Authentische Video- Kampagne «Echte Filme. Echte Pflege.» für die Spitäler Zentralschweiz

Pflegende zeigen ihren Beruf: Die neueste Video-Kampagne der Spitäler Zentralschweiz entstand unter Einbezug der Pflegefachkräfte. Das Ergebnis sind authentische Videos aus dem Pflegealltag. Die Kampagne wurde von CRK konzipiert und geleitet.

Mehr

CRK stellt strategische und kreative Weichen

CRK komplettiert mit Marco Böni als Chief Operating Officer (COO) die Geschäftsleitung. Zudem stellt sich die Agentur mit den beiden Creative Directors Sascha Fanetti und Silvan Gisler im kreativen Bereich neu auf.

Mehr

Storytelling Academy

Drei Agenturen der MYTY Group lancieren eine Workshop-Reihe aus Coachings, Übungen und Inspirationen.

Mehr

CRK: Mit der Gornergrat Bahn zu unvergesslichen Erlebnissen

Eine neue Marketingkampagne inszeniert die naturnahen Erlebnisangebote am Gornergrat in kurzen Videos und Fotos. CRK hat das Kreativkonzept für die Kampagne entwickelt.

Mehr

CRKfocus 2024: Ein inspirierender Abend mit Thomas H. Zurbuchen und Barbara Bleisch

Am vergangenen Donnerstag fand der zweite CRKfocus-Event statt – ein Abend voller Inspiration, Denkanstösse und spannender Diskussionen. Im Zentrum standen die Fragen: Was leitet eine Organisation? Und: Wie führt man mit Sinn und Ziel?

Mehr

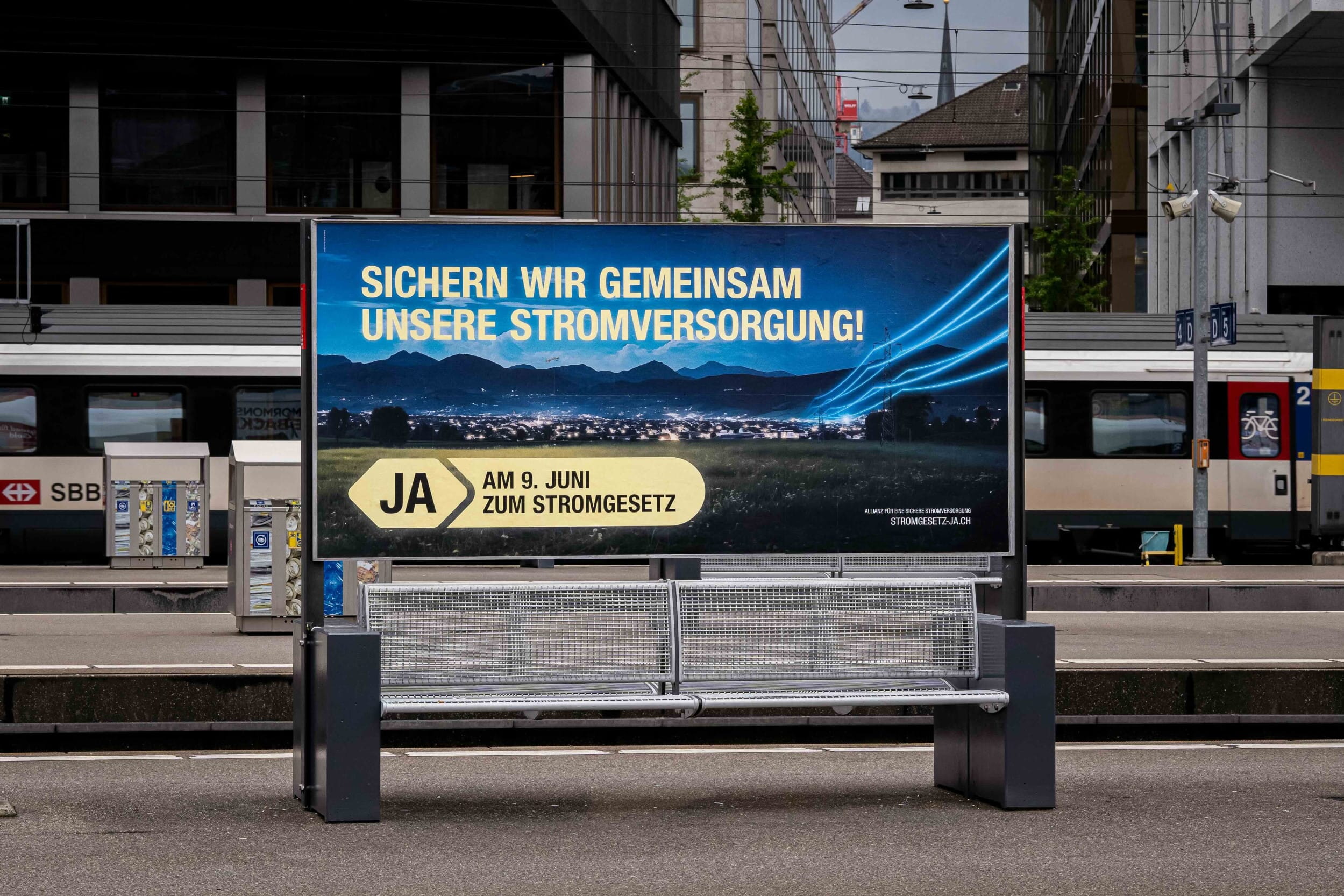

Die Schweiz sagt überdeutlich Ja zum Stromgesetz

Mit dem Stromgesetz, das am 9. Juni mit 69 Prozent Ja-Stimmen angenommen wurde, legt die Schweiz das dringend benötigte Fundament für den Zubau der inländischen Stromproduktion. Zentral für das gute Ergebnis war die Kampagne der Allianz für eine sichere Stromversorgung, die von CRK geführt wurde. Es gelang, die breite Zustimmung aus dem Parlament mit einer frühen und intensiven Kampagne auf die Bevölkerung zu übertragen.

Mehr

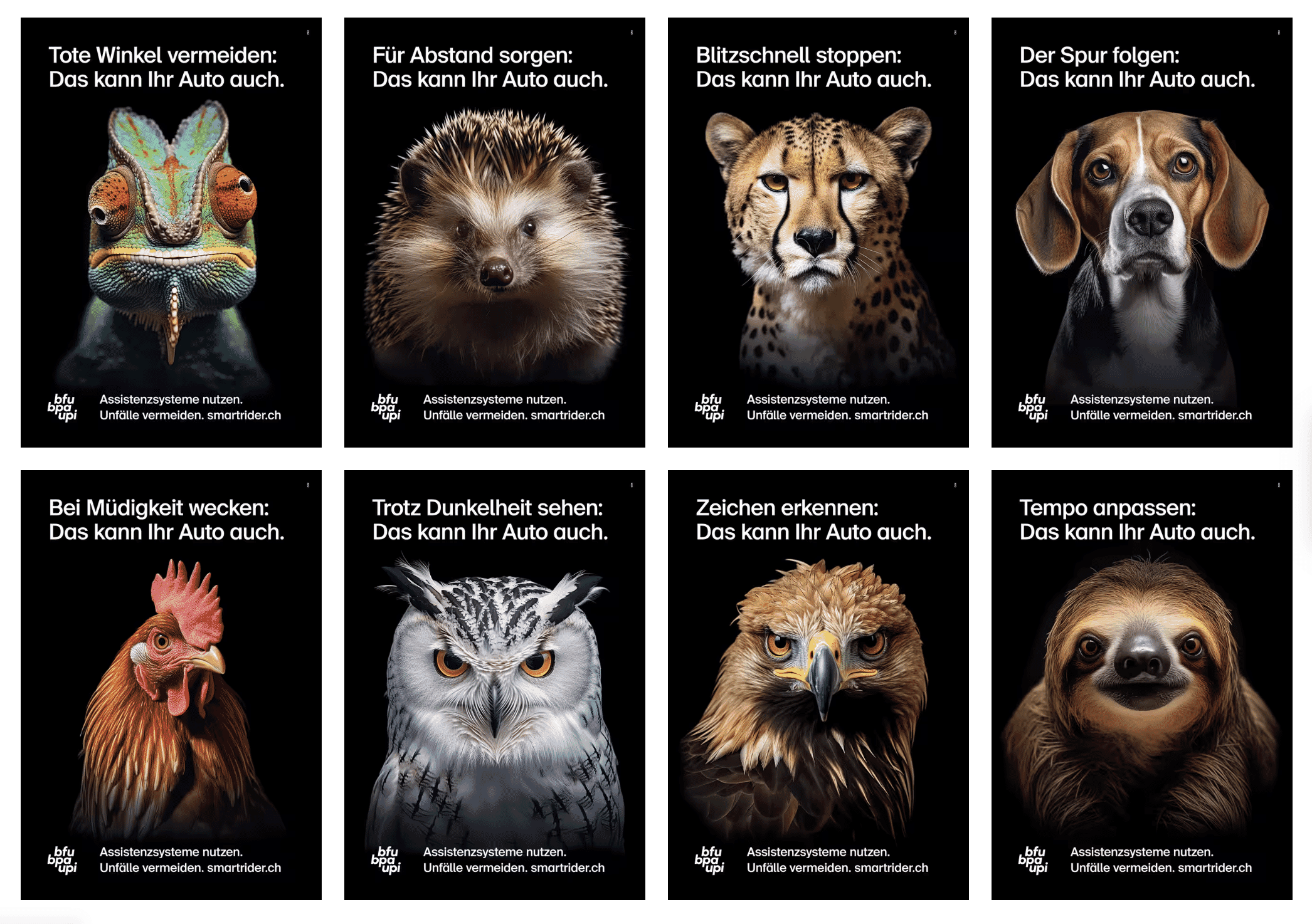

BFU-Kampagne zur Förderung von Fahrerassistenzsystemen

Eine neue Sensibilisierungskampagne der BFU, Beratungsstelle für Unfallverhütung, veranschaulicht Fahrerassistenzsysteme mit Hilfe von Gepard, Chamäleon und anderen Tieren. CRK hat die Kampagne konzipiert und umgesetzt.

Mehr

Lukas Wegmüller ist jetzt Senior Berater bei CRK

Wenige Tage nach seinem offiziellen Amtsantritt im Berner Stadtrat hat Lukas Wegmüller seine Arbeit als Senior Berater bei uns aufgenommen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Berner Kommunikationsexperten.

Mehr